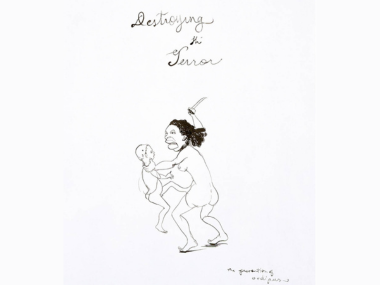

Untitled (Destroying the Terror), 1994. [Sin t�tulo (Destruyendo el terror)]

Untitled (Destroying the Terror), 1994. [Sin t�tulo (Destruyendo el terror)]

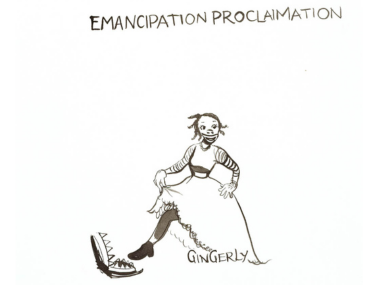

Untitled (Emancipation Proclaimation), 1994. [Sin t�tulo (Proclamaci�n de emancipaci�n)]

Untitled (Emancipation Proclaimation), 1994. [Sin t�tulo (Proclamaci�n de emancipaci�n)]

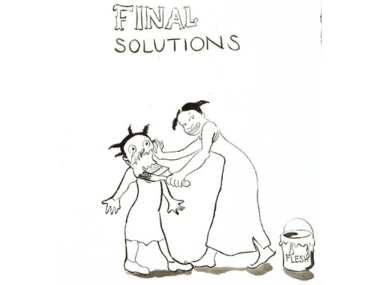

Untitled (Final Solutions), 1994. [Sin t�tulo (Soluciones finales)]

Untitled (Final Solutions), 1994. [Sin t�tulo (Soluciones finales)]

Serie de dibujos S/T, 1994

S/T (Destruyendo el terror) Colección Walker Art Center

S/T (Proclamación de emancipación)

S/T (Soluciones finales)

S/T (Liberen a las chicas norteñas/Chicas norteñas libres)

S/T (El paradigma opresor/oprimido)

S/T (Palabras demasiado pesadas para mi cabeza)

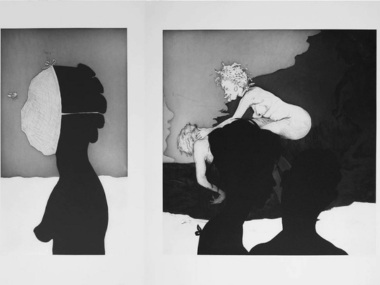

Los primeros dibujos de Kara Walker, conservados en la colección del Walker Art Center y realizados a finales de los años 80 y principios de los 90, muestran la combinación de texto e imagen, potenciando las narrativas que seguirán vigentes a lo largo de toda su carrera. En ellos, Walker experimenta con la forma, la sombra y el contraste, trazando cuerpos y escenas cargadas de tensión emocional y social.

La artista ha señalado que, al ser en papel y de pequeño formato, estos dibujos le permitían un contacto más directo y personal con sus ideas, de manera libre y rápida. Más que simples bocetos, funcionan como ella los denomina “laboratorios visuales”, donde desarrolla su lenguaje narrativo y simbólico, ensayando las ideas y personajes que luego poblarán sus icónicas instalaciones de siluetas negras. Desde estos trabajos tempranos se puede comprender la raíz de su enfoque crítico y cómo Walker, desde el inicio, desafió las convenciones de representación, creando imágenes que son a la vez perturbadoras, poéticas y profundamente reflexivas sobre la historia y la memoria colectiva afroamericana.

Su interés por examinar la historia no buscaba ilustrar literalmente, sino hacer sentir al espectador la complejidad, la tensión y la violencia inherente a esas historias. La acumulación va creando una narrativa particular, una mitología propia que se alimenta tanto de la historia de la esclavitud como de la historia del arte. Algunas piezas recuerdan a las caricaturas de Daumier, así como a la ilustración de cuentos infantiles, evidenciando su capacidad de combinar lo grotesco, lo poético y lo narrativo en un mismo gesto artístico.

Resurrection Story with Patrons, 2017. (Historia de la resurrecci�n con mecenas)

Resurrection Story with Patrons, 2017. (Historia de la resurrecci�n con mecenas)

Historia de la resurrección con mecenas, 2017

Resurrection Story with Patrons, 2017

Cortesía de la artista y Sikkema Malloy Jenkins

En 2016, Kara Walker participó en una residencia artística en Roma, ciudad que recorrió mientras estudiaba sus iglesias, museos, memoriales y obras en los espacios públicos. Este período, influyente en su desarrollo artístico, la llevó a reflexionar sobre la intersección del mito, el martirio y la iconografía cristiana, generalmente representada en retablos medievales, y a establecer un paralelo con la historia de los Estados Unidos.

Walker estudió las cualidades formales de las obras junto con el contexto de su creación, es decir, el papel del Estado, de la Iglesia y de los mecenas en el encargo de las piezas y su relación con los artistas que las producían. El tríptico Resurrection Story with Patrons, 2017 (Historia de la resurrección con mecenas) está compuesto siguiendo la estructura de los retablos medievales y evoca la estética de los grabados y los juegos de sombras que recuerdan las siluetas recortadas de papel negro sobre fondo blanco.

El panel central rompe con la tradición: en lugar de santos o escenas bíblicas, muestra la elevación de una estatua colosal de una mujer negra desnuda, levantada del suelo por figuras más pequeñas y los paneles laterales presentan siluetas de mecenas afroamericanos. La figura femenina a la izquierda sostiene una cruz, símbolo de martirio y sufrimiento corporal, mientras que la figura masculina a la derecha se encuentra frente a una viga de madera, que podría aludir a los barcos utilizados durante traslados forzosos. Ambos personajes visten de manera sencilla; la mujer no lleva camisa. Estos “mecenas” no exhiben riqueza, reputación ni santidad; en cambio, se presentan como mártires.

Cada panel funciona como un laboratorio visual, un espacio para explorar personajes, escenas y relaciones de poder, manteniendo la fuerza crítica y narrativa que caracteriza toda su obra.

Testimony: Narrative of a Negress Burdened by Good Intentions, 2004. (Testimonio: narrativa de una negra cargada de buenas intenciones)

Testimony: Narrative of a Negress Burdened by Good Intentions, 2004. (Testimonio: narrativa de una negra cargada de buenas intenciones)

Testimony: Narrative of a Negress Burdened by Good Intentions, 2004

8’ 49’’

Walker Art Center Collection

A comienzos de los 2000 Walker adapta sus siluetas de papel, convirtiéndolas en títeres y poniéndolas en movimiento para crear películas animadas que llevan su arte a una nueva dimensión. Su primera película, Testimony: Narrative of a Negress Burdened by Good Intentions, 2004 (Testimonio: narrativa de una negra cargada de buenas intenciones), narra la historia de una joven esclava que busca la libertad a través de una serie de viñetas, donde cada episodio combina acción, violencia y tensión moral. Como señala el crítico Hilton Als, Walker construye una especie de historia cinematográfica en papel, en la que la experiencia visual obliga al espectador a confrontar la brutalidad histórica mientras reconoce la belleza formal del trabajo. La combinación de atracción estética y horror narrativo genera una tensión crítica: no es posible disfrutar la obra sin reconocer la violencia y la opresión que representa.

La obra surge cuando la artista comienza a trabajar con películas de cine antiguo, documentales y registros históricos, herramientas que influyen en su aproximación narrativa y le permiten crear secuencias que funcionan como “mini filmes en papel”, donde cada silueta se desenvuelve como un actor dentro de una historia mayor.

Esta pieza es clave para entender la práctica de Walker como un cruce entre arte visual, historia, performance y cine, en el que la narrativa histórica se reinterpreta a través de formas minimalistas y poderosas.

Endless Conundrum, An African Anonymous Adventuress, 2001. (Enigma interminable, una aventurera africana an�nima)

Endless Conundrum, An African Anonymous Adventuress, 2001. (Enigma interminable, una aventurera africana an�nima)

Enigma interminable, una aventurera africana anónima, 2001

Colección Walker Art Center

En el siglo XVIII, el uso de la silueta recortada fue un instrumento de representación popular, económico y de gran impacto. Kara Walker retoma esta técnica para crear enormes obras denominadas siluetas, en las que investiga y reconstruye la historia estadounidense desde una nueva perspectiva. La obra Endless Conundrum, An African Anonymous Adventuress, 2001 (Enigma interminable, una aventurera africana anónima) se presentó por primera vez en 2001, el mismo año en que fue realizada, como parte de una exhibición de su obra reciente en el Walker Art Center.

Se trata de un relato visual compuesto por diversas figuras recortadas que, aunque aparentemente separadas, funcionan juntas para documentar escenas domésticas de las relaciones entre personas negras y blancas. De esta manera, Walker aborda nuevamente la historia de la esclavitud. El título de la obra, Endless Conundrum, hace referencia a la Endless Column (Columna interminable) de Constantin Brâncuși, cuya primera versión data de 1918; un gesto que constituye un homenaje y memorial, y que Walker integra como parte de su propia propuesta.

Según la especialista Yasmil Raymond, la obra marca un cambio en el lenguaje artístico de Walker, alejándose de las siluetas tradicionales hacia un formato narrativo multimedia. Raymond destaca que la obra explora los límites entre ficción, historia y estereotipo a través de la historia de la “aventurera africana anónima”, combinando humor, ironía y tensión crítica. La pieza invita al espectador a cuestionar la construcción histórica y cultural, resalta la tensión entre lo público y lo privado, y evidencia cómo la identidad africana/afroamericana se construye a partir de relatos fragmentarios, poniendo especialmente en foco la figura femenina.

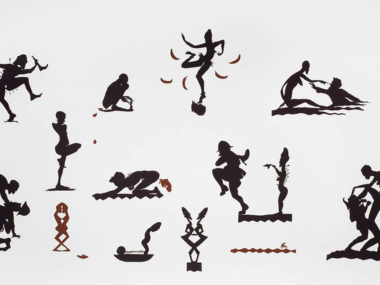

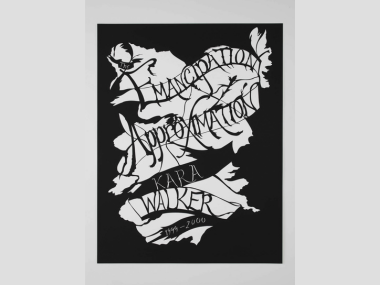

The Emancipation Approximation, 2000

The Emancipation Approximation, 2000

The Emancipation Approximation, 2000

Cortesía de la artista y de Sikkema Malloy Jenkins

La Proclamación de la Emancipación, emitida por Abraham Lincoln en 1863, declaró libres a los esclavos de los estados rebeldes. Aunque se la recuerda como un acto de justicia y libertad, en la práctica no liberó de inmediato a todos los esclavizados y mantuvo intactas muchas estructuras de opresión racial y social.

Kara Walker revisita este episodio desde una mirada crítica en la que lejos de pensar a Lincoln como héroe, desplaza la atención hacia las violencias, contradicciones y fantasías alrededor de lo que supuestamente fue un acto de liberación. La artista nos dice: “No quería una historia limpia y fácil sobre la libertad. Quería mostrar lo desordenada y violenta que fue realmente la emancipación”.

La serie está compuesta por paneles serigrafiados en blanco y negro. Fue presentada por primera vez en la Carnegie International (1999/2000) y exhibida en el Walker Art Center (2001), donde generó gran debate por la crudeza de sus imágenes frente a la historia oficial de la libertad en Estados Unidos. El crítico David Frankel, escribió en su momento: “Las estampas individuales de The Emancipation Approximation (Aproximación a la emancipación) se unen para formar un tableau que es tan desafiante como atractivo, y tan intrincado como aparentemente simple”.

Con sus siluetas negras sobre fondos blancos, y blancas sobre fondo negro o grises, expone escenas donde lo decorativo convive con lo violento: cuerpos sometidos, sexualizados y marcados por relaciones de poder. La artista cuestiona los relatos heroicos de la historia oficial, mostrando que la emancipación estuvo atravesada por contradicciones y que las desigualdades persisten en la vida contemporánea.

Como en un relato literario o cinematográfico, las escenas se encadenan sin ofrecer un principio ni un final cerrados. Walker construye una narrativa fragmentada y ambigua, que obliga al espectador a completar la historia en su propia imaginación. Esa ambigüedad —entre belleza y horror, entre libertad y violencia— es lo que vuelve a la obra tan inquietante y vigente.

Sugar Baby o la Maravillosa Sugar Baby, un homenaje a los artesanos no remunerados y sobrecargados de trabajo que han refinado nuestros dulces gustos desde los campos de ca�a hasta las cocinas del Nuevo Mundo, con motivo de la demolici�n de la Planta refinadora de az�car Domino, 2014

Sugar Baby o la Maravillosa Sugar Baby, un homenaje a los artesanos no remunerados y sobrecargados de trabajo que han refinado nuestros dulces gustos desde los campos de ca�a hasta las cocinas del Nuevo Mundo, con motivo de la demolici�n de la Planta refinadora de az�car Domino, 2014

Sugar Baby o la Maravillosa Sugar Baby, un homenaje a los artesanos no remunerados y sobrecargados de trabajo que han refinado nuestros dulces gustos desde los campos de caña hasta las cocinas del Nuevo Mundo, con motivo de la demolición de la Planta refinadora de azúcar Domino, 2014

Construida en varias semanas dentro de la antigua fábrica Domino Sugar Factory —un complejo industrial cargado de historia y en vías de demolición, en el barrio de Brooklyn—, la instalación monumental A Subtlety: Or… the Marvelous Sugar Baby…, 2014 (Una sutileza: o… la maravillosa Sugar Baby) recuerda que el azúcar, símbolo de placer y consumo, fue el motor de vastas plantaciones en el Caribe y Norteamérica donde millones de africanos esclavizados fueron forzados a trabajar.

El título condensa esta ambivalencia. En la Europa medieval, subtlety era una escultura de azúcar servida en banquetes aristocráticos para exhibir lujo y poder. Walker retoma el término irónicamente, subrayando cómo la dulzura refinada oculta una historia de violencia. A la vez, A Subtlety: Or… the Marvelous Sugar Baby… alude tanto a la fragilidad de la figura modelada en azúcar como al uso popular del término, que designa a mujeres jóvenes mantenidas económicamente por hombres mayores. Esta referencia introduce la dimensión de sexualización y desigualdad que históricamente ha atravesado los cuerpos femeninos.

La pieza central, una esfinge de más de 10 metros recubierta de azúcar blanco, encarna esa tensión entre monumentalidad y estereotipo. Su referencia a las esfinges egipcias —símbolos de poder y eternidad— contrasta con la materialidad perecedera del azúcar, que se derrite y se degrada. En lugar de custodiar templos sagrados, esta esfinge protege una memoria borrada: la de los esclavos que hicieron posible la economía del azúcar.

En su forma, Walker le otorga monumentalidad a la figura de la mammy, profundamente arraigada en la cultura visual estadounidense. Representada históricamente como cuidadora sonriente y asexuada, pero con un cuerpo desproporcionado y utilitario, la mammy funcionó como una caricatura que buscaba naturalizar y justificar la explotación doméstica de mujeres afrodescendientes. Walker exacerba ciertos rasgos —senos y glúteos desmesurados, pelvis monumental, labios carnosos, pañuelo en la cabeza—, monumentaliza la figura y confronta tanto la violencia histórica como su centralidad afectiva en la vida cotidiana.

A su alrededor, esculturas de niños moldeados en melaza cargan frutos y cestas, evocando las labores forzadas en las plantaciones y el refinamiento del azúcar. El progresivo deterioro de los materiales intensificó la dimensión efímera de la obra, mientras el inminente derrumbe de la fábrica reforzaba la idea de pérdida y borramiento. Sobre la obra, Kara Walker manifestó: “La razón principal para refinar el azúcar es volverlo blanco. Incluso la idea de volverse ‘refinado’ parece coincidir con la forma en que Occidente aborda el mundo”.

A Subtlety: Or… the Marvelous Sugar Baby… fue un evento masivo, visitado por más de 100.000 personas, que confrontó a los espectadores con la violencia histórica oculta tras un producto aparentemente inocente y con los despojos urbanos marcados por la gentrificación.

An Unpeopled Land in Uncharted Waters, 2010. (Una tierra despoblada en aguas inexploradas)

An Unpeopled Land in Uncharted Waters, 2010. (Una tierra despoblada en aguas inexploradas)

An Unpeopled Land in Uncharted Waters, 2010

Cortesía de la artista y de Sikkema Malloy Jenkins

sin mundo

faro (después de R.G.)

erudito/a

el/la compartidor/a secretos

boya

temor

An Unpeopled Land in Uncharted Waters, 2010 (Una tierra despoblada en aguas inexploradas) es una serie de seis grabados de Kara Walker en los que emplea técnicas de aguafuerte, aguatinta, sugar-lift, spit-bite y punta seca para construir imágenes que resultan a la vez fragmentarias y monumentales. La edición se agotó rápidamente y hoy integra colecciones de importantes museos internacionales.

El título de la serie —como ocurre a menudo en la obra de Walker— alude al viaje transatlántico de las personas esclavizadas hacia un “Nuevo Mundo” que, en su mirada, también puede leerse como un “No mundo”: un territorio presentado como deshabitado, y al mismo tiempo un destino incierto y aún por nombrar. La paradoja se expresa en dos planos: por un lado, la idea de América como un espacio vacío de habitantes; por otro, la experiencia de los africanos arrojados a aguas inexploradas, sin certezas sobre lo que encontrarían. Esta tensión se refleja en la imagen central, donde unas manos emergen para sostener una embarcación sobre aguas oscuras, mientras desde la orilla figuras ambiguas observan sin que sepamos si se trata de quienes parten o de quienes llegan. La serie se articula como una secuencia de fragmentos que evocan distintos momentos de esa travesía, deteniéndose en aspectos íntimos y pocas veces representados de la experiencia y del encuentro cultural que allí se produjo.

Desde el siglo XVI hasta su abolición en el XIX, el comercio de esclavos desde África fue una constante. Nacido para sostener las economías coloniales basadas en plantaciones de azúcar, algodón y tabaco en tierras consideradas baldías, este sistema transformó personas en mercancía y las trasladó en condiciones inhumanas a través del Atlántico. Aunque abolida de forma progresiva en el siglo XIX, la esclavitud dejó una huella de despojo que persiste hasta hoy.

La serie adquiere, además, una resonancia inquietante en el presente al vincularse con las travesías de migrantes africanos que cruzan el Mediterráneo rumbo a Europa. Como en la trata transatlántica, nuevas generaciones se enfrentan a mares inciertos, viajes precarios y a la posibilidad de desaparecer en aguas “no cartografiadas”. La obra de Walker recuerda así que la historia no está clausurada: las mismas lógicas de desplazamiento y búsqueda de libertad continúan bajo nuevas formas, obligándonos a reconocer la vigencia de la injusticia en la experiencia migratoria contemporánea.

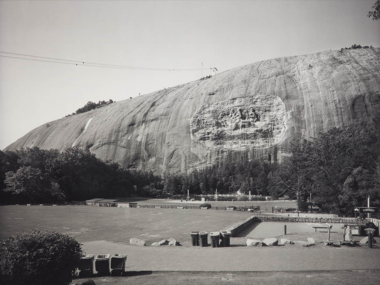

The Stone Mountain Dr. Martin Luther King referred to in his famous I Have a Dream speech of 1963 (with monument to the Confederacy completed in 1972), 2015. [La Stone Mountain a la que se refiri� Martin Luther King en su famoso discurso Yo tengo un sue�o

The Stone Mountain Dr. Martin Luther King referred to in his famous I Have a Dream speech of 1963 (with monument to the Confederacy completed in 1972), 2015. [La Stone Mountain a la que se refiri� Martin Luther King en su famoso discurso Yo tengo un sue�o

[La Stone Mountain a la que se refirió Martin Luther King en su famoso discurso “Yo tengo un sueño” de 1963 (con monumento a la Confederación completado en 1972)], 2015

Cortesía de la artista y de Sikkema Malloy Jenkins

En su discurso “I Have a Dream” (Yo tengo un sueño) de 1963, Martin Luther King invocó la cima de Stone Mountain como un sitio desde el cual debía resonar la libertad. Sin embargo, en esa misma montaña avanzaba la construcción de un gigantesco relieve que exaltaba a próceres blancos del Sur esclavista. La obra no se completó hasta 1972, casi diez años después de aquel llamado a la igualdad, poniendo en evidencia la paradoja entre el sueño de King y la persistencia en destacar, en los monumentos públicos, la crueldad que encarnan esas figuras.

Para Kara Walker, Stone Mountain no es un lugar abstracto: creció en sus cercanías tras mudarse con su familia a Georgia en los años setenta. La silueta del monumento era parte del paisaje de su infancia, recordatorio imponente de la violencia histórica y de una memoria oficial que excluía a los afroamericanos. Al fotografiar la montaña, Walker no busca celebrarla, sino apropiarse de esa imagen y otorgarle forma y lugar al discurso de King.

La obra marca también el inicio de una nueva serie de investigaciones sobre la función política y simbólica de los monumentos. Walker interroga cómo se erigen, a quiénes celebran y qué relatos silencian, desplazando el lenguaje monumental hacia otros soportes —fotografía, acuarela, papel recortado— para revelar la fragilidad de esas imágenes de poder y abrirlas a lecturas críticas.

La existencia del monumento ha sido objeto de debates y conflictos, especialmente en 2015, tras la masacre de Charleston en la Iglesia Episcopal Metodista Africana Emanuel —la iglesia afroamericana más antigua del sur de Estados Unidos— donde murieron nueve personas a manos de un tirador blanco. Walker cita este evento como un detonante para repensar el significado de Stone Mountain, a la vez que su obra dialoga con la tradición fotográfica y la pintura de paisaje estadounidense.

Monuments for the Late United States, 2016. (Monumentos para los difuntos/tard�os Estados Unidos)

Monuments for the Late United States, 2016. (Monumentos para los difuntos/tard�os Estados Unidos)

Monumentos para los difuntos/tardíos Estados Unidos, 2016

Cortesía de la artista y Sikkema Malloy Jenkins

El conjunto de acuarelas profundiza en las reflexiones de Walker sobre los monumentos y las funciones que cumplen en la vida contemporánea. La artista ensaya distintas tipologías que van desde la pirámide y el monolito hasta formas más abstractas, evocadoras de universos orgánicos presentes en diversas culturas. La pregunta por la forma del monumento es también una pregunta por la memoria y por las narrativas sedimentadas de la historia. Walker expone cómo los monumentos —cualquiera sea su tipología— moldean las experiencias vividas y funcionan como testimonio de una historia oficial. La ausencia o la presencia de personajes en estas obras da cuenta de los modos en que la memoria se actualiza y se hace visible.

Fons Americanus, 2019. (Fuente americana)

Fons Americanus, 2019. (Fuente americana)

Fons Americanus, 2019. (Fuente americana)

Cortesía de la artista y Sikkema Malloy Jenkins

En 2019, la Tate Modern de Londres invitó a Kara Walker a intervenir la Turbine Hall, un espacio emblemático del museo destinado a encargos únicos de gran escala, concebidos para dialogar con su monumentalidad arquitectónica y con un público masivo que accede libremente. Allí presentó Fons Americanus, 2019 (Fuente americana), una fuente de trece metros de altura inspirada en el Victoria Memorial, erigido frente al Palacio de Buckingham para conmemorar a la reina Victoria, figura asociada al apogeo del Imperio Británico y a su política de colonización global.

El Victoria Memorial exalta la gloria imperial: la reina sentada en un trono, rodeada de alegorías de la Industria, la agricultura, la ciencia y el poder naval, y coronada por una escultura dorada de la diosa alada Victoria. En aquel entonces, Gran Bretaña era el país más poderoso del planeta.

Walker toma esa imagen del poder y la transforma en un contra-monumento. En lugar de héroes y virtudes alegóricas, en su fuente emergen cuerpos esclavizados, tiburones acechando en las aguas, un capitán inspirado en Toussaint L’Ouverture —líder de la revolución haitiana— y, en la cúspide, una “Venus negra” que subvierte las representaciones idealizadas del pasado colonial. Como afirmó la artista: “Me fascinan la grandilocuencia, lo pomposo, lo excesivo”; desde esa atracción desmonta los símbolos imperiales para volverlos grotescos, irónicos y perturbadores.

Walker explicó también: “En cierto sentido, todo giraba en torno al agua”. El agua convierte la fuente en alegoría del “Atlántico Negro”, concepto del historiador Paul Gilroy que describe las conexiones forjadas entre África, América y Europa a través de la esclavitud y la diáspora.

Concebida para ser temporal y demolida tras su exhibición, Fons Americanus no buscaba fijar una memoria estática. Al contrario, al invitar a quienes la recorrían a sentarse en su base, detenerse y mirar con incomodidad, planteaba la pregunta sobre qué relatos se mantienen visibles en el espacio público y cuáles permanecen borrados. Como observó la escritora Zadie Smith: “Los monumentos son complacientes; sellan el pasado y nos liberan del miedo. Para Walker, el miedo es un motor: nos impulsa a recordar y a temer correctamente las ruinas que no deberíamos querer volver a levantar… si somos sabios.”