Texto curatorial

Cecilia Rabossi - Cuauhtémoc Medina

El trabajo del marco: Leandro Katz y la investigación como monumento(fragmentos)

Cuauhtémoc Medina

Che Guevara muerto

John Berger

Una cuestión de detalles(fragmentos)

Eduardo Grüner

Baile de fantasmas en los campos de la Guerra Fría(fragmentos)

Jean Franco

Texto curatorial

Cecilia Rabossi - Cuauhtémoc Medina

En 1987, mientras examinaba la famosa fotografía del cadáver del Ernesto “Ché” Guevara expuesto en la lavandería del Hospital Nuestro Señor de Malta, en Vallegrande Bolivia, en octubre 10 de octubre de 1967, Leandro Katz (Buenos Aires, 1938) se sintió intrigado por una especie de “grieta” en el imaginario. El artista detectó la evidencia de que el cuerpo del Ché no fue el único que había sido expuesto a la curiosidad de periodistas, militares y vecinos: “Allí, sobre el piso, había algo tierno y vulnerable; lo podía ver entre la chaqueta de un fotógrafo y la bota de un soldado, justo en el suelo: ¿se trataba del reverso de un brazo? ¿Y el brazo, de quién?”

Productor de imágenes visuales y escritas, Leandro Katz destinó los resultados de su investigación a producir, en una variedad de exhibiciones en los años 1990 que presentaron una a una nueve instalaciones monumentales, no sólo en términos de su dimensión, sino de su contenido de memoria y contemplación. Esas instalaciones excavan y dan cuerpo al modo en que determinadas imagenes que perforan la historia de los guerrilleros. Cada obra era la oportunidad de poner en relieve el rol de lo fotográfico en la vida de los actores de los acontecimientos de la guerrilla en Bolivia, al paralelo al rol que imágenes y fotografías tuvieron en su derrota y muerte.

Esta exhibición reúne por primera vez las instalaciones acumulativas de Proyecto para el día que me quieras, realizadas entre 1993 y 2007, sobre los eventos y la iconografía de la campaña del Che Guevara en Bolivia desde 1963 hasta su ejecución el 9 de octubre de 1967.

El trabajo del marco: Leandro Katz y la investigación como monumento(fragmentos)

Cuauhtémoc Medina

A la hora de examinar, en su segunda Consideración intempestiva, las distintas motivaciones del arte de la historia, Friedrich Nietzsche estaba más que persuadido de que la función monumental de la reverencia al pasado era incompatible con la tarea crítica y cognitiva de la criba de los hechos: le parecía imposible relacionar la visión de la historia como recordación con cualquier función creativa, no sólo intelectual o crítica sino activa en el sentido práctico de la palabra:

Puede decirse entonces que, en caso de que la contemplación monumental de la Historia impere sobre las demás perspectivas, más concretamente sobre la anticuaria o crítica, es la propia Historia la que sufre perjuicios: enormes partes de ella se ven destinadas al olvido y al desprecio, desvaneciéndose como un raudal interminable y turbio, mientras que sólo se destacan, como islas, algunos hechos decorados.

La merma intelectual y política que se sigue del imperio de “la historia del bronce” en desdoro de “la historia aguafiestas” —como diría el historiador mexicano Luis González y González— era para Nietzsche producto de la necesidad de simplificación moral y factual que requiere toda admiración y emulación. Sería necesaria una absoluta repetición, a tal punto que “la misma catástrofe retornase a intervalos regulares” para que la función monumental de la memoria y la “plena veracidad” del relato de causas y efectos pudieran ser parte del mismo despliegue en interés de los poderes vitales. Este hecho implicaría una subversión total de nuestras categorías, y sólo sería compatible con un tiempo hipotético en que, como bellamente argumentaba Nietzsche, “los astrónomos vuelvan a tornarse en astrólogos de nuevo”.

Hasta que eso suceda, la historia monumental no podrá adquirir esa veracidad plena: seguirá unificando, gene - ralizando y haciendo equivalente lo desigual, atenuando siempre la heterogeneidad de los motivos y móviles para presentar, a costa de la causa , su effectus monumental como ejemplar digno de imitación.

Esta antítesis entre recordación e investigación, monu - mento y documento, imagen e historia, plantea muy nítidamente el campo que definió el trabajo de Leandro Katz durante buena parte de los años ochenta y noventa, cuando emprendió dos de sus series más significativas: El proyecto Catherwood y el Proyecto para el día que me quieras . Katz se abocó a coordinar recordación e investiga - ción, erudición y contemplación, como pares intercambiables de un arte de la historia que debía emerger de un reclamo interior a las imágenes, sin que hubiera un programa pro - piamente dicho, pues la suya es una de esas prácticas que emergen de modo orgánico de la textura de los impulsos y las circunstancias. Mediante la crítica a esas dicotomías, Nietzsche había diagnosticado la necesidad del filósofo de rescatar la espontaneidad y lo vivo frente a la cultura his - toricista de la educación alemana de su tiempo. El mismo reclamo aparece un siglo más tarde en el artista, debido al imperio que las imágenes mecánicamente producidas tienen la negociación de la civilización moderna con la his - toria y el pasado. Para Leandro Katz, el impulso de abordar la doble función documental e idolátrica del grabado y la fotografía se deriva de la intuición de que esos medios, más aún que las citas o relatos, se han convertido en fuentes decisivas para nuestra contemplación de la historia.

Esos términos aparecen de manera evidente en la serie que Leandro Katz dedicó a la indagatoria memoriosa de las imágenes que registran la derrota de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia en 1967, episodio de referencia de la intentona guerrillera en América Latina. La muerte del revolucionario el 9 de octubre de 1967, sin duda, dejó una significativa cauda de imágenes. En 1987, mientras examinaba la famosa fotografía del cadáver del Che Gue - vara expuesto, al día siguiente de su muerte, en la lavan - dería del Hospital Nuestro Señor de Malta (en Vallegrande, Bolivia), Leandro Katz se sintió intrigado por una especie de “grieta” en el imaginario. El artista detectó algo que había pasado desapercibido para quienes contemplaron esa imagen como el testamento del más famoso de los gue - rrilleros latinoamericanos; la evidencia de que el cuerpo del Che no era el único expuesto a la curiosidad de periodistas, militares y vecinos: “Allí, sobre el piso, había algo tierno y vulnerable; lo podía ver entre la chaqueta de un fotógrafo y la bota de un soldado, justo en el suelo: ¿se trataba del reverso de un brazo? ¿Y el brazo, de quién?” La emergencia de ese fragmento hacía estallar la escenificación; operaba literalmente como un inconsciente de la imagen: la huella de una historia que la rotundidad de la fotografía del cadáver del comandante Guevara había escamoteado, señalando una zona de opacidad en un evento definido por el paso de un individuo al imaginario de la memoria histórica.

Esa inquietud originaria llevó a Leandro Katz a enfras - carse en una investigación “afuera del marco”. ¿En qué ocasiones la imagen fotográfica ha definido y atravesado esa gesta, más allá de la analogía que John Berger señala entre la pose del Che muerto y algunas obras claves de la pintura occidental como el Cristo muerto (ca. 1480) de Mantegna y la Lección de anatomía del Doctor Tulp (1632) de Rembrandt? La cuestión no era ya, como Berger señalaba en su ensayo, refutar la idea de que la imagen del cadáver del Che simbolizaba el concepto del fracaso de la revolución en términos irrebatibles. La cuestión a destacar era la con - dición siempre incompleta de lo fotográfico —temática que a su modo han abordado películas como Blow up (1966) de Michelangelo Antonioni y Blade Runner (1982) de Ridley Scott—, al insistir en el carácter fragmentario de la imagen fotográfica, a la vez definida por lo que enmarca y por lo que omite al enmarcar. Un elemento característico de la indagatoria de Leandro Katz es, precisamente, el reen - cuadre de la imagen en una circunstancia más amplia: la de su condición de producción y hallazgo. El artista subraya el borde que toda imagen fotográfica omite al establecer su corte, y a la vez instaura en el marco de la indagatoria una escena que interactúa, desde un anexo, sobre ese momento inicial de abstracción.

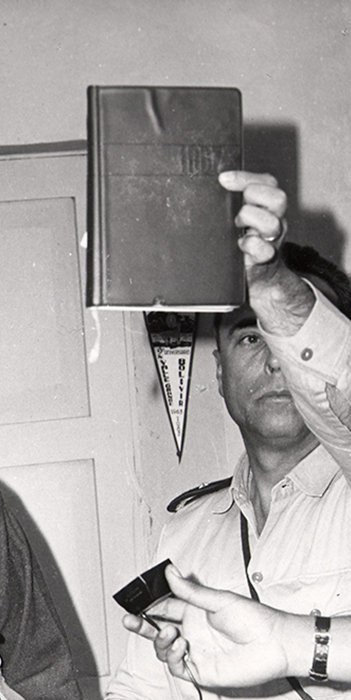

La primera cuestión a desmontar en torno a la foto - grafía del cadáver del Che era su autoría y, con ella, la posibilidad de rebasar la contemplación de la imagen para recuperar el testimonio de quien sirve como testigo de un evento histórico —en la medida en que está encargado de su captura en imágenes. Hasta el momento de la inda - gatoria de Leandro Katz en los años ochenta, la foto era atribuida al editor de la agencia UPI/Reuters que la puso en circulación; una atribución que refiere en sí misma a la abstracción que el contenido periodístico sufre como resul - tado de su procesamiento por las estructuras trasnacio - nales de información. El misterio era fácilmente disipable: bastaron unas cuantas llamadas a diarios en Bolivia para que Leandro Katz estableciera que el autor de la fotografía era un “modesto paceño” llamado Freddy Alborta.

El testimonio del fotógrafo arrojó dos datos valiosí - simos: en primer lugar, que los elementos iconográficos cristianos de la fotografía, tan importantes en su recepción y análisis, habían sido conscientes e intencionales. Como refiere Alborta: “Tenía la impresión de estar fotografiando un Cristo. [...] Quizá por eso las fotografías las hice con mucho cuidado, para demostrar que no era un simple cadáver”. 8 Las ana - logías que Berger había identificado en la imagen eran contenidos iconográficos deliberados, formas del testimonio que habían quedado silenciosamente inscritas dentro de un vocabulario visual compartido. Más importante aún fue que Alborta pudo aclarar al artista que, en efecto, el fragmento de brazo que se había filtrado en el “ruido” de la toma pertenecía a uno de los dos guerrilleros muertos que, sin ningún respeto ni cuidado, fueron arrojados al suelo por los militares bolivianos como parte de la presentación de la derrota guevarista. Esa imagen barroca había sido expul - sada de las fotografías de Alborta y otros periodistas, quienes orientaron su mirada hacia el horizonte del lavadero elevado donde estaba el cadáver del Che.

El testimonio de Alborta, junto con la serie de las imágenes y sus hojas de contactos, ofrecen esa sesión foto - gráfica como un espacio de transacciones entre los vivos y los muertos, una escenificación de la muerte del Che y su fracaso guerrillero para la cámara. Dicha puesta en escena convierte la fabricación de las imágenes en un momento clave del relato, tanto como las operaciones guerrilleras y contra - insurgentes mismas. Dado ese inicio auspicioso, Leandro Katz enfocó sus dotes de artista-poeta a emprender una larga indagatoria que dio material para un libro, dos filmes y una media docena de instalaciones. Al explorar testimonio por testimonio y documento por documento, aun antes de que la pesquisa académica pusiera en orden el relato sobre la vida de Che, Katz descubrió que la historia entera de la empresa de Guevara se había visto atrave - sada —y en varios momentos impulsada— por la producción fotográfica.

Esta relación se manifiesta, por un lado, en las perso - nalidades falsas que el Che y sus colaboradores tuvieron que actuar ante la cámara para eludir la vigilancia de los estados y fuerzas armadas interesadas en contener el contagio de la guerrilla cubana; y por otro lado, en la impor - tancia que la cámara tuvo para los guerrilleros mismos, que concebían la creación de testimonios visuales como parte esencial de la propaganda y la monumentalización de la revolución. Sin embargo, el estudio de las circunstancias de esas imágenes no tenía como fin engrosar sin más la biblio - grafía y el saber académico en torno al tema. Su destino fue volver a presentar las imágenes en un montaje que ahora incluía —intelectual y físicamente— atisbos y conceptos deri - vados de un contexto enriquecido, trayendo el “marco” de la producción a un nuevo encuadre de las imágenes. Ese es el campo de tensiones y tensores que el artista elaboró con el artefacto de sus instalaciones.

Productor de imágenes visuales y escritas, Leandro Katz desplegó los resultados de su investigación en una serie de exposiciones durante los años noventa que presentaron,una a una, nueve instalaciones monumentales (y uso el adjetivo no sólo en términos de su dimensión, sino por sus contenidos de memoria y contemplación). Esas instalaciones rastrean y dan cuerpo al modo en que determinadas imá - genes perforan la historia de los guerrilleros. Cada obra suponía la oportunidad de poner de relieve el rol de lo foto - gráfico en la vida de los actores de la guerrilla en Bolivia, en paralelo al rol que imágenes y fotografías tuvieron en su derrota y muerte.

El tema del trabajo de Leandro Katz marca un hori - zonte temporal: el modo en que la fotografía de mediados del siglo XX infiltraba el conjunto de la experiencia social. Ernesto Guevara fue, él mismo, un productor de imágenes que no conviene reducir a “fotógrafo aficionado”, debido a la importancia que ese producir imágenes tuvo, desde ambos lados de la lente, en algunos de los momentos deci - sivos de su vida. Su obsesión temprana por el destino de América Latina se filtraba en su ambición por documentar con la cámara sus viajes por las ruinas mayas de Yucatán en 1956, tiempo en el que ya estaba involucrado con el grupo de Fidel Castro, exiliado en México. Más tarde, Guevara no sólo documentó algunos de los sitios de su acti - vidad como miembro del gobierno cubano, sino que tomó la cámara para dejar testimonio de los disfraces que usó para burlar a los servicios de inteligencia,11 interesado en el modo en que la posteridad juzgaría el imaginario de su actividad clandestina.

Che / Loro y El caso de Loro, 1997 / 2018

Che / Loro y El caso de Loro, 1997 / 2018

Monika Erlt, 1995 / 2018.

Monika Erlt, 1995 / 2018.

Fotografia de Freddy Alborta, 1967.

Fotografia de Freddy Alborta, 1967.

Fotografia de Freddy Alborta, 1967.

Fotografia de Freddy Alborta, 1967.

Fotografia de Freddy Alborta, 1967.

Fotografia de Freddy Alborta, 1967.

Che Guevara muerto

John Berger

El martes 10 de octubre de 1967, una fotografía fue transmitida al mundo para probar que Ernesto

Guevara había muerto el domingo tras un enfrentamiento entre dos compañías del Ejército

Boliviano y una fuerza guerrillera sobre la ribera norte del Río Grande, cerca de una aldea en la

selva llamada Higueras. La foto de su cadáver fue tomada en un establo en la pequeña población de

Vallegrande. El cuerpo fue puesto en una litera, y ésta, sobre una pileta de cemento.

Durante los dos años precedentes, “Che” Guevara se había vuelto una leyenda. Nadie sabía a

ciencia cierta dónde estaba. No había testimonios convincentes de nadie que lo hubiese visto. Su

presencia, sin embargo, era constantemente asumida e invocada. Al comienzo de su último

comunicado —enviado desde una base guerrillera “en algún lugar del mundo”, a la Organización

Tricontinental de Solidaridad en La Habana— se citaba un pasaje de José Martí, el poeta

revolucionario cubano del siglo XIX: “Es la hora de los hornos y no ha de verse más que la luz”.

Fue como si, en su propia y manifiesta luz, Guevara se hubiera vuelto invisible y a la vez

omnipresente.

Ahora está muerto. Sus chances de sobrevivir eran inversamente proporcionales a la fuerza de la

leyenda. La leyenda, ahora, debía sellarse. “Si Ernesto ‘Che’ Guevara realmente fue abatido en

Bolivia, como parece ser probable”, dijo el New York Times, “tanto un hombre como un mito han

sido sepultados”.

Nosotros no conocemos las circunstancias de su muerte. Podríamos hacernos alguna idea de la

mentalidad de los hombres en cuyas manos cayó, a partir del trato que dieron a su cuerpo tras la

muerte. Primero lo ocultaron. Después, lo exhibieron. Luego lo sepultaron en una tumba anónima,

en un lugar desconocido. Después lo desenterraron. Más tarde afirmaron haberlo quemado; antes de

eso, le cortaron los dedos para su posterior identificación. Esto podría sugerir que tenían serias

dudas sobre si era realmente Guevara el que habían matado. También podría sugerir que no tenían

ninguna duda, pero temían a su cadáver. Yo me inclino por esto último.

El objetivo de la radiofoto del 10 de octubre fue poner fin a una leyenda. Pero para muchos de los

que la vieron, su efecto puede haber sido muy diferente. ¿Cuál es, entonces, su significado? ¿Qué

cosa representa con exactitud, y más allá de todo misterio esta fotografía hoy en día?

Personalmente, yo nada puedo hacer, excepto analizar cuidadosamente el impacto que tuvo sobre

mí.

Existe una semejanza entre esta fotografía y la pintura de Rembrandt La lección de anatomía del

Profesor Tulp. El lugar del profesor lo ocupa un coronel boliviano, impecablemente vestido. Las

figuras a su derecha observan el cadáver con el mismo interés, intenso pero impersonal, que los

doctores ubicados a la derecha del profesor. La misma cantidad de figuras hay en el Rembrandt que

en el establo de Vallegrande. El aire de quietud del cadáver y su ubicación respecto a las figuras que

se inclinan sobre él, son asimismo muy similares.

Nada de ello debería sorprender, ya que la función de las dos imágenes es la misma: en ambas se

muestra un cadáver siendo formal y objetivamente examinado. Más aún, ambas apuntan a hacer de

los muertos un ejemplo: en una, para el avance de la medicina; en la otra, como una advertencia

política. Existen miles de fotografías de muertos y de víctimas de masacres, pero en raras ocasiones

se trata de una demostración formal. El Doctor Tulp está mostrando como ejemplo los ligamentos

del brazo del cadáver, y lo que él dice es aplicable al brazo de cualquier hombre normal. El coronel

está mostrando como ejemplo el destino final —decretado por la “divina providencia”— de un

reconocido líder guerrillero, y lo que dice apunta a hacerse extensible a todos y cada uno de los

guerrilleros del continente.

Recordé también otra imagen: la pintura de Cristo muerto de Mantegna, actualmente en la

Pinacoteca Brera de Milán. El cuerpo se ve desde la misma altura. Las manos están en idéntica

posición, los dedos curvados en el mismo gesto. El paño sobre la parte baja del cuerpo está

arrugado y dispuesto de la misma manera que los pantalones verde oliva, manchados de sangre y

desabrochados, de Guevara. La cabeza se levanta en un mismo ángulo. La boca se ve igual de floja

y carente de expresión. Los ojos de Cristo han sido cerrados, y junto a él hay dos dolientes. Los ojos

de Guevara están abiertos, porque no hay dolientes: sólo el coronel, un agente de inteligencia

norteamericano, un grupo de soldados bolivianos y treinta periodistas. Una vez más, la similitud no

debe sorprender. No hay tantas formas de exhibir a un criminal muerto.

Sin embargo, en esta ocasión la semejanza va más allá de lo meramente gestual o funcional. Los

sentimientos que me produjo esta foto en la primera plana del diario vespertino en la tarde del

miércoles, fueron muy cercanos a lo que –no sin cierta imaginación histórica– yo había asumido

como la reacción que un creyente de la época tendría frente al cuadro de Mantegna.

Comparativamente, el poder de una fotografía es de menor duración. Cuando hoy miro la foto, sólo

puedo reconstruir mis primeras emociones incoherentes. Guevara no era ningún Cristo. Si vuelvo a

ver el Mantegna en Milán veré en él el cuerpo de Guevara. Pero esto es sólo porque en algunos

casos extraños, la tragedia de la muerte de un hombre completa y ejemplifica el sentido de toda su

vida. Soy extremadamente consciente de eso respecto de Guevara, y algunos pintores también

fueron una vez conscientes de ello respecto de Cristo. Tal es el grado de correspondencia

emocional.

El error de muchos comentaristas de la muerte de Guevara ha sido suponer que él representaba sólo

su capacidad militar o una determinada estrategia revolucionaria. Así, sólo pueden hablar de un

revés o de una derrota. Yo no estoy en posición de calcular la pérdida que la muerte de Guevara

pudo significar para los movimientos revolucionarios de Sudamérica. Pero lo cierto es que Guevara

representó, y representará, mucho más que los pormenores de su proyecto. Él representó una

decisión, una conclusión.

Guevara descubrió que la condición del mundo tal cual es, resulta intolerable. Ésta, sin embargo,

sólo recientemente se ha manifestado como tal. Las condiciones bajo las cuales vivían dos tercios

de la población mundial eran las mismas entonces que ahora. El grado de explotación y esclavitud

era también enorme. El sufrimiento involucrado era igual de intenso y de extendido. El desperdicio

de recursos era asimismo gigantesco. Pero nada de esto resultaba intolerable, porque se ignoraba la

dimensión real de la verdad sobre esta condición, incluso para aquellos que la sufrían. Las verdades

no son siempre evidentes en las circunstancias a las que se refieren: ellas nacen – a veces,

demasiado tarde. Esta verdad, en particular, nació con las luchas y las guerras de liberación

nacional. A la luz de esa naciente verdad, el significado del imperialismo cambió. Sus exigencias

serían vistas de otra manera. Si antes había demandado materias primas baratas, mano de obra

explotada y un mercado mundial controlado, hoy exige además una humanidad que no cuente en

absoluto.

Guevara presintió su propia muerte en la lucha revolucionaria contra este imperialismo. “En

cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ese, nuestro grito de

guerra, haya llegado hasta un oído receptivo, y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas, y

otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras y nuevos

gritos de guerra y de victoria”.

Su muerte vislumbrada le proporcionó la medida de lo intolerable que hubiera sido su vida de haber

aceptado la intolerable condición del mundo tal cual es. Su muerte vislumbrada le dio una idea de la

necesidad de cambiar ese mundo. Fue por esa licencia otorgada por el presentimiento de su propia

muerte, que pudo vivir con el orgullo que hace falta para ser un hombre.

Ante la noticia de la muerte de Guevara, escuché a alguien decir: “Él fue el símbolo mundial de las

posibilidades de un solo hombre”. ¿Por qué es cierto eso? Porque él reconoció lo que era intolerable

para cualquier hombre, y actuó en consecuencia.

La dimensión bajo la cual Guevara había vivido, se volvió repentinamente una unidad que llenó el

mundo y extinguió su propia vida. Su muerte presentida se volvió real. La foto habla de esa

realidad. Ya no existen las opciones. En su lugar hay sangre, el olor a formol, las heridas

desatendidas en el cuerpo sin lavar, las moscas, los pantalones desaliñados: los pequeños detalles

privados del cuerpo se han vuelto en la muerte, tan públicos e impersonales y rotos como una

ciudad arrasada.

Fotografia de Freddy Alborta, 1967.

Guevara murió rodeado por sus enemigos. Lo que ellos le hicieron mientras vivía fue

probablemente consistente con lo que le hicieron después de muerto. En sus últimos momentos no

tuvo nada que lo sostuviera, excepto sus propias decisiones previas. El ciclo, así, se cerraba. Sería

una vulgar impertinencia pretender algún conocimiento de su experiencia de ese instante o esa

eternidad. Su cuerpo sin vida, tal como se ve en la foto, es el único reporte que tenemos. Sí tenemos

derecho, en cambio, a deducir la lógica de lo que ocurre en el momento en que el ciclo se cierra. La

verdad fluye en dirección opuesta. La muerte vislumbrada por Guevara ya no mide la necesidad de

cambiar la intolerable condición del mundo. Consciente ya de su muerte real, él encuentra en su

vida la medida que lo justifica, y el mundo-como- su-experiencia se hace tolerable.

El presentimiento de esta lógica final forma parte de lo que habilita a un hombre o a un pueblo a

luchar en desventaja contra situaciones que lo sobrepasan. Esto forma parte del secreto del factor

moral, que cuenta como tres a uno frente al poder de las armas.

La fotografía muestra un instante: aquel en que el cuerpo de Guevara, preservado artificialmente, se

ha convertido en un mero objeto de demostración. En ello descansa su horror inicial. Pero ¿qué es

lo que se intenta demostrar? ¿Acaso ese mismo horror? No. Se trata de probar, en el propio

momento del horror, la identidad de Guevara y –supuestamente– el carácter absurdo de la

revolución. Pero, en virtud de ese mismo propósito, el instante se ve trascendido. La vida de

Guevara y la idea o el hecho de la revolución, inmediatamente invocan procesos que precedieron a

ese instante y que hoy continúan. Hipotéticamente, la única manera en la cual el propósito de

quienes armaron y autorizaron esta fotografía podría haber sido logrado, era preservar

artificialmente, en ese instante, el estado total del mundo tal como era; esto es, detener la vida. Sólo

de esa manera hubiera podido negarse el contenido del ejemplo vivo de Guevara. Así, o bien la

fotografía no significa nada porque el espectador no tiene la menor idea de lo que ella implica, o

bien su significado rechaza (o cualifica) aquello que demuestra.

He comparado esta foto con dos pinturas porque las pinturas anteriores a la invención de la

fotografía son nuestra única evidencia visual de cómo las personas veían lo que veían. Pero en su

efecto, la fotografía es profundamente diferente de una pintura. Una pintura –al menos una que

logra su cometido– se pone de acuerdo con los procesos invocados por su tema. Sugiere, incluso,

una determinada actitud hacia esos procesos. Podemos mirar un cuadro como algo casi completo en

sí mismo.

Frente a esta fotografía, en cambio, nos vemos obligados, o bien a descartarla por completo, o bien

a completar su significado por nuestra cuenta. En cualquier caso es una imagen que, tanto como

cualquier imagen muda podrá jamás hacerlo, nos convoca a una decisión.

Una cuestión de detalles(fragmentos)

Eduardo Grüner

famosas –e impresionantes– fotografías periodísticas del siglo XX: la de Ernesto Che Guevara

muerto, sobre la mesa de una improvisada morgue en el hospital de Vallegrande, rodeado por los

militares que lo exhiben ante el periodismo.

Dos detalles de esa foto –muy transitados y analizados desde entonces– llaman inmediatamente

la atención, porque desarticulan el valor meramente informativo, o documental, de la imagen (son

el punctum que descompone la armónica simetría del studium, hubiera dicho, célebremente,

Roland Barthes): los ojos están todavía abiertos, la mirada como ensoñadoramente perdida en

alguna lejanía; y su boca entreabierta esboza lo que bien podría ser una semisonrisa. Por

supuesto, una y mil veces se ha señalado la semejanza entre esa imagen y las tan similares del

Cristo sacrificado. No hacía falta nada más: si en algún lugar –en un lugar, en un instante preciso–

se pudiera decir que empieza, iconográficamente hablando, lo que ha dado en llamarse el mito

Guevara, no puede ser otro que en esta foto.

Sin duda, como afirma el propio fotógrafo en el film que Leandro Katz le dedicó, el Che ya era,

desde hace mucho, un personaje “legendario”, un “mito viviente”. Pero esto es sólo –aunque no es

poca cosa: no muchos pueden aspirar a serlo– una metáfora: la literalidad del mito requiere la

desaparición del cuerpo viviente que lo materializaba, aunque requiere también que algo, una

sombra, de ese cuerpo, pueda ser imaginado como más allá de la muerte, como una continuidad

“flotante” desprendida de su antiguo soporte físico. “Algo”, ¿como qué? ¿una mirada perdida,

quizá? ¿una semisonrisa? Los artículos incluidos en este libro insisten sobre el estatuto fantasmal

–quizá habría que decir: fantasmático– de esa imagen. Seguramente volveré sobre el tema. Ahora

me importa avanzar.

Conocemos demasiado bien, por cierto, los equívocos –siniestros, algunos– de ese “mito”. Se

invocan incansablemente, ya vueltos un sentido común “de izquierdas”, en los livings de sábado a

la noche, en las charlas de café, en las mesas redondas universitarias. Para decirlo gruesamente:

los equívocos de la transformación, de la metamorfosis, desde el dirigente revolucionario, pasando

por el “guerrillero heroico” –héroe épico, o trágico, o romántico–, hasta el ícono –warholiano, en el

mejor de los casos– de los posters, remeras, mochilas escolares o biopics hollywoodenses de la

sociedad de consumo. El aura del guerrillero heroico repetida hasta su saturación neutralizadora,

disuelta por las nuevas técnicas de reproducción; o licuada en mercancía-fetiche por la

homogeneización planificada de la industria de la cultura de masas: toda la Escuela de Frankfurt

puede ser movilizada para esa hermeneusis teórico-crítica. Una degradación bien abyecta, sí,

pero absolutamente necesaria para la “lógica cultural del capitalismo tardío” de que habla Fredric

Jameson: es la que permite que el Che sea admirado, y hasta idolatrado, por las mismas “señoras

gordas” de clase media que, si por algún milagro hubiera salido indemne en La Higuera y hubiera

continuado su camino, hoy estarían pidiendo a gritos que se lo masacrara sin contemplaciones,

previa tortura para que confesara el escondite de sus “cómplices”. Jamás se le perdonaría al

hombre vivo y actuante lo que se venera en el ícono ilustre. Son las ventajas de una muerte

prematura: transforma al “delincuente subversivo” en un prócer admirable por la consecuencia con

sus propias ideas, etcétera. Siempre que esté muerto, se entiende, y que no pueda retornar, ni

siquiera “fantasmalmente”.

Pero lo importante, para esta “lógica”, no es solamente que esté muerto: es también, y quizá sobre

todo, que sea un individuo excepcional. Es decir: único, irrepetible, absolutamente inimitable (no

vaya a ser cosa…) e individual. Por lo tanto, que su “excepcionalidad” como individuo pueda ser

separada, segregada de sus ideas y sus proyectos (ni hablemos de las “masas” que podrían

inspirarse en esos propósitos). Estos –los proyectos– son disparatados, o abiertamente perversos.

Aquel –el individuo– es el Gran Equivocado al cual su coraje y consistencia heroica lo elevan al

pedestal de contemporáneo Quijote: un personaje, pues, de ficción (no hay, sin embargo, remeras

con la efigie de Alonso Quijano: para que la “lógica” funcione requiere de la ficcionalización de lo

real). Para el “sistema” es lo que se dice un negocio redondo: por un lado opera esa disyunción

entre el individuo singular y las ideas (o las masas) peligrosamente generalizables; por el otro,

saca patente de generosidad al rendirle su merecido homenaje al enemigo digno y corajudo.

En el fondo (en la lógica profunda de ese fondo, que desde ya no autoriza comparaciones

abusivas) es análogo a lo que, en su momento, hizo la Iglesia oficial con el propio Cristo. Dejarlo

solo en la cruz, digamos. Y tiene razón Mariano Mestman –léaselo más abajo– al proponer la

hipó- tesis de que en 1967, en plena eclosión de la teología del tercer mundo y del “compromiso

con los pobres” de las iglesias rebeldes post-Medellín, esa analogía no buscada, producida por la

foto de Alborta, pueda haber causado un efecto, como se dice, boomerang: la búsqueda, por el

desvío de una religiosidad popular en esos tiempos preñada de iracundia, del otro Cristo, el que

todavía no había sido subido a la cruz, el que –como reza un conocido poema– “camina en la mar”

y sermonea en la montaña. Pero en las iglesias –como en las paredes de las que sí terminó

colgado el guerrillero muerto (ya se entenderá esta referencia)– lo que se ve, allá arriba, es al

“individuo excepcional”.

Y en este punto hay que decir una verdad –para el que esto escribe– dolorosa –también para el

que esto escribe–: el Che mismo, involuntariamente desde ya, hizo posible esa operación. Fueron

sus “errores” (tácticos, estratégicos, políticos y conceptuales, y no ideológicos o “filosóficos”, como

quisieran aquellas señoras gordas) los que terminaron aislándolo, colocándolo a su pesar en la

posición del “héroe trágico” que porque perdió la vida en la empresa puede ser un “ejemplo”. Pero,

¿para quién? ¿No fue acaso la imitación del “ejemplo individual” del Che, y de sus “errores”, por

parte de los cultores setentistas del foquismo, lo que –entre muchas otras cosas, va de suyo–

terminó yendo en contra de lo que el propio Che hubiera pretendido “filosóficamente” y a favor de

su absorción iconográ- fica por el propio “sistema”? ¿Se ve la abismal ambigüedad, ella sí

plenamente trágica, de la cuestión? ¿No tiene razón, entonces, Jean Franco, al criticar a los

biógrafos del Che no solamente porque siguen abordándolo bajo esa impronta de la psicología

individual –preguntando por qué ese joven profesional de buena familia, ese “niño rico con

tristeza”, terminó de esa fea manera–, sino porque, peor aún, le reprochan retroactivamente

haberse “puesto” como ejemplo a seguir para toda una generación a la que ese ejemplo condujo

al desastre?

Sí, claro que tiene razón Jean Franco. Es, dicho vulgarmente, poner el carro delante del caballo:

falta explicar cómo fue que esa generación que produjo al propio Che llegó hasta allí. Es decir:

sólo la premisa crasamente individualista impide ver la evidencia de que, para bien o para mal, él

fue parte (la parte extrema, si se quiere, o el “emergente”, como dirían esos psicólogos) de toda

una generación que en la misma época había llegado a las mismas, o parecidas, conclusiones,

existiera o no el individuo Che. El guerrillero heroico es un “catalizador”, y no, unilateralmente, la

causa de un efecto que no se hubiera producido sin él. Bien, pero al mismo tiempo –retorno de la

“ambigüedad trágica”– no podemos hacernos los distraídos con el hecho de que, una vez

emergido el emergente, algo del orden de eso que puede leerse en la Psicología de las Masas de

Freud efectivamente sucedió: aparecido el Líder, la identificación con ese “ideal”, y su mitificación

después del “sacrificio”, y la mímesis con las ideas y las conductas del paradigma mítico, era casi

inevitable.

Pero, como sea, todo eso no quita que Ernesto Guevara, el verdadero, no fue, de ninguna

manera, un “héroe”, ni un “individuo excepcional”, sino algo mucho mejor, incluso más raro: fue un

hombre serio. Quiero decir: alguien que, “equivocado” o no, se tomó en serio lo que decía cuando

decía, por ejemplo –citando a Lenin, si no recuerdo mal– que “el deber de un revolucionario es

hacer la revolución”, y no transformarse en un héroe de culto. Como lo recuerda Mariano Mestman

en este mismo libro, entre los artistas argentinos fue Roberto Jacoby uno de los primeros en

anticiparse a rechazar la “operación” con su anti-afiche enunciando: “Un guerrillero no muere para

que se lo cuelgue en la pared”.

En efecto: el Guevara de las remeras no es ningún auténtico mito. Un mito es una construcción

anónima, colectiva, popular, actuado en alguna forma de praxis social (un ritual, normalmente; en

un caso como el de Guevara, también en esa forma de ritual que es una militancia). Un mito

permite la crítica –se ha sabido de mitos que cambian cuando ya no responden a su sentido originario–.

Un mito sirve para conjurar lo que el antropólogo Ernesto de Martino llama una crisis

de la presencia social: la angustiosa sensación colectiva de que la sociedad en que se vive está

en estado terminal de descomposición –de que el mundo, en efecto, se ha vuelto “intolerable”–, y

de que es necesario refundarla, re-anudar sus lazos sociales (en latín, vale la pena recordarlo, eso

se llama re-ligare, de donde por supuesto deriva el vocablo religión). El Guevara de las remeras (y

el de las paredes y las “iglesias”, aunque sean más “respetuosas”) ¿hace falta decirlo? es una

operación estrictamente inversa: como lo sugiere la ya citada Jean Franco en otro pliegue de

estas mismas páginas, es una operación de clausura, que certifica el “fin del futuro”. Eso –lo que

Guevara, mal o bien representaba y convocaba, la justificada o injustificada esperanza, el ethos

de un entusiasmo colectivo–, eso, como dirían los adolescentes, ya fue: es iconografía de

remeras, u oportunidad de lucimiento para Antonio Banderas (¡qué apellido, para encarnar a

Guevara! Es una suerte que el materno no sea Rojas).

Nada de esta operación está, todavía, en la foto de Freddy Alborta. O, mejor: todo lo que venimos

diciendo está allí como en potencia, en estado latente aún indecidible. Si tenemos razón en

sospechar que esa imagen señala el comienzo del mito, es justamente como inicio, apertura de un

espacio enigmático, sobre el cual proyectar significaciones que todavía no están claramente

fijadas. La foto es un espacio inaugural, como esos momentos denominados liminares del ritual de

los que también hablan los antropólogos; momentos encapsulados entre un antes y un después y

que no tienen en sí mismos lo que suele llamarse una identidad, un ser-ahí: habrá que

construírsela cuando ya no se pueda seguir reteniendo el aliento; por ahora, es un espacio, y un

tiempo, en suspenso.

Lo que vemos en la foto de Alborta es, por supuesto, un cadáver. El Che está muerto, no cabe

duda. Y es el Che: toda esa puesta en escena es, finalmente, para demostrarle al mundo esa

identidad personal del muerto; también en el sentido –sobre el que vuelve John Berger en su

propio artículo– de generar un efecto de demostración (no vaya a ser cosa…, de nuevo), aunque

la obsesividad con la que sus matadores aportan sus pruebas, la propia obscenidad, bien

apuntada por Alborta en la entrevista con Katz, con la que colocan una foto del Che vivo junto al

rostro del muerto para “comparar”, genera una situación muy extraña: es como si no estuvieran

nunca completamente seguros… ¿de qué cosa? ¿De que ese sea realmente el Che, o de que,

siendo el Che, no esté realmente muerto? ¿Intuyen oscuramente, quizá, una grave equivocación,

una “metida de pata”? ¿Tienen la premonición de que con esa “puesta en escena” están haciendo

nacer al mito? En fin, la psicología de los asesinos no me incumbe ni me preocupa. La cuestión es

que nosotros, espectadores de la foto, seres racionales, posiblemente “ateos”, sabemos que eso

es un cadáver, el del Che, y que los espíritus no existen, y que eso no tiene retorno. Y también

tiene que saberlo el fotógrafo. Para eso lo han convocado ¿no?: para documentar la muerte final,

irreversible, del que fue Ernesto Guevara.

Fotografia de Freddy Alborta, 1967.

Fotografia de Freddy Alborta, 1967.

Fotografia de Freddy Alborta, 1967.

Baile de fantasmas en los campos de la Guerra Fría(fragmentos)

Jean Franco

clausura —el fin del final para Fukuyama, el final del Apocalipsis para Carlos Monsiváis y, para

Baudrillard, el final de una ilusión del fin. Uno de los narradores de Cielos de la tierra, de Carmen

Boullosa, recapitula un sentimiento común entre los letrados: “Cien años de soledad era profesión

de fe para mi generación y asombro de su cualidad de historia premonitoria y utópica. Pero no

vimos que tragábamos con nuestra bandera nuestro propio veneno. Muchos sueños se han muerto

junto con el Sueño Mayor, y no hay utopía vigente” (Boullosa, p. 204). Lo que dichos

pronunciamientos revelan es, de hecho, el final del futuro.

En los Estados Unidos, la caída del Muro de Berlín fue el suceso real y simbólico que sacudió la

distribución geopolítica de la Guerra Fría y aventó los fragmentos hacia un nuevo orden mundial.

Fue una clausura fortuita ocasionada cuando los alemanes del este “votaron con los pies” y

convirtieron al imperio malvado en una oferta comercial. Un truco periodístico típico en los Estados

Unidos es pintar el “antes” como si fuera una monótona foto en blanco y negro de una sociedad

reglamentada, en comparación al colorido presente. La película de Chantal Akerman D’Est actúa

como un correctivo de esta visión, al ofrecer una versión literal de la “transición”. Sus tracking

shots de gente haciendo cola, esperando para vender artículos usados, esperando autobuses,

esperando trenes —la monotonía pesada del paso del tiempo en el repetitivo aburrimiento distópico

de la supervivencia— revela la terrible verdad de una sociedad que ha perdido su futuro.

Las narrativas de los fines-de- dictadura en España y el Cono Sur contienen este mismo “antes” y

“después” narrativo, también parodiado brillantemente en una de las películas de Almodóvar, Carne

trémula. La película, que comienza con una mujer dando a luz en un autobús durante el gran

“silencio” del régimen franquista termina, una generación más tarde, conuna mujer dando a luz en

un taxi en medio de una masa eufórica de compradores en una bulliciosa víspera de Navidad. Un

cambio epocal, de la dictadura a la libertad, ha tenido lugar, y el pasado está conjurado. Lo que no

ha cambiado es el parto intempestivo. La película de Almodóvar nos recuerda que la “transición” es

narrada como una historia masculina, en la que lo femenino está codificado como una reproducción

fuera de la historia. El nacimiento es una caída fortuita dentro del tiempo (autobús o taxi) y ajenos a

la voluntad del individuo. Es esta versión revisionista del “progreso” lo que quiero explorar, en una

de las narrativas dominantes de nuestro tiempo, en la que el protagonista central es el Che Guevara.

La apropiación comercial de los aniversarios —1992, 1998— hizo inevitable que 1997, el trigésimo

aniversario del asesinato del Che en Bolivia, viera la presentación del Che como ícono dentro de un

nuevo orden geopolítico. Las conmemoraciones incluyeron, desde la sección especial de Casa de las

Américas, “Che siempre”,1 hasta la realización de simposios académicos. En los Estados Unidos,

UCLA organizó un congreso, Thirty Years Later: A Retrospective on Che Guevara, Twentieth

Century Utopias and Dystopias, en combinación con una exhibición de retratos. Cuba puso en

circulación un disco compacto de canciones elegíacas dedicadas al Che, que empezaba y concluía

con Fidel leyendo la carta de despedida de octubre de 1965, que el Che escribió antes de abandonar

Cuba. La cara del Che apareció en los lugares más inesperados — en un partido de fútbol en

Argentina, en conciertos de punk rock y en buzones en el Upper West Side de Manhattan.

No hay necesidad de enfatizar el hecho de que desde su fallecimiento ha habido una profusión de

memorias sobre el Che — por parte de su padre, sus amigos de infancia, sus camaradas en Cuba, y

los oficiales bolivianos que ayudaron en su captura.2 Sin embargo, las tres biografías publicadas en

inglés en el año de este aniversario de su muerte incluyeron una enorme cantidad de materiales

nuevos, y constituyeron tanto una evaluación retrospectiva de los logros del Che como una

oportunidad mercantil. Después de haber desplazado a Che Guevara: A Revolutionary Life, de Jon

Lee Anderson, el libro de Jorge Castañeda Compañero, publicado primero en español como La vida

en rojo, fue a su vez desplazado por Ernesto Guevara, también conocido como Che, de Paco Ignacio

Taibo II. Un total de casi dos mil páginas representa un exceso tan extraordinario que no puede

menos que proponer el interrogante acerca del simbolismo del Che en una época que aparentemente

niega todo lo que él representaba.

*

“Un espejo distante” es una metáfora extraña cuando el espejo refleja un fantasma, especialmente

en tanto que el Che es “reflejado en imágenes fotográficas desconcertantes que parecen cuestionar

el presente desde un pasado que queremos enterrar”. Tanto las biografías como las obras de varios

artistas, en particular la instalación de Leandro Katz y su película El Día Que Me Quieras exhibidos

en School of the Art Institute of Chicago en marzo de 1998, nos enfrentan con la fotografía de la

imagen como lo “activamente residual”

Hay, sin embargo, una gran diferencia entre el espectro del comunismo y el exorcismo del fantasma

del Che Guevara; entre la obsesión de Marx (aunque sea ferozmente paródica) con el Gespenst y el

Geist, con espectros y espíritus, y la preocupación del Che con lo no material y la formación de la

conciencia a través de la disciplina y el sacrificio. El Che mismo no era aficionado a los fantasmas.

En el Congo lo perturbaba la dawa, la fuerza mágica que protegía a los guerreros en combate, dado

que temía que “esta superstición se volviera contra nosotros mismos, que los congoleños nos

culparían por algún fracaso en combate que resultara en muchos muertos”

*

Las instalaciones y la película de Leandro Katz, Proyecto Para El Día Que Me Quieras y El Día

Que Me Quieras, estrenadas en la escuela del Art Institute de Chicago, muestran ampliamente la

ambigüedad de la imagen fotográfica, y las diversas intervenciones de la imagen en la cultura

contemporánea como herramienta de identificación, de identificación erró- nea, y como punctum.

Como Katz mismo indica, su proyecto para la instalación, inspirado inicialmente por el artículo de

Berger, empezó en 1987 cuando llegó a su poder la foto del Che muerto y yacente, trató de rastrear

al fotógrafo por medio de la agencia de prensa. Finalmente, averiguó que el fotógrafo era Freddy

Alborta, un corresponsal local boliviano que vivía en La Paz, y fue allí a entrevistarlo en una

película; más tarde hizo varios viajes a Ñancahuazú, el lugar en donde empezó la aventura

boliviana, y al Ilabaya. Aunque la película tiene su propia importancia, es especialmenle interesante

cuando se la ve junto con las instalaciones en las que Katz trabajó por varios años. Estas

instalaciones se centran en lo que él llama las “áreas en el relato donde la pasión y el pathos de este

incidente se cruzan, y ‘enmarcan’ las condiciones sociales y polílicas que son recurrentes todavía en

la vida latinoamericana y que continúan demandando una inspección más profunda”

*

La película documental, que también se titula El Día Que Me Quieras, contiene como foco central

la foto del Che muerto, tomada con el propó- sito de identificarlo (como prueba de identidad). En la

entrevista filmada en El Día Que Me Quieras, Freddy Alborta explica que, como prueba de la

identidad del Che, un oficial puso una foto anterior del Che al lado de la cara del difunto, para así

mostrar la semejanza. A Alborta le disgustó la idea, porque quería dar cierta dignidad a una escena

que de otra manera hubiera parecido caótica. Sin embargo, tomó fotografías que muestran lo que él

luego excluiría de la foto pública —los cuerpos de dos guerrilleros muertos yaciendo en el piso, un

oficial del ejército sosteniendo una foto del Che, un militar con la cara cubierta con un pañuelo para

Sin embargo, las circunstancias, hasta cierto punto, condicionan la foto de Alborta. Una cobija,

arrojada sobre uno de los brazos del Che, hizo pensar a algunos que sus manos habían sido

cortadas.10 La figura de un hombre en uniforme militar señalando el cuerpo, y las caras curiosas de

los periodistas y testigos que trajeron a la memoria de Berger los cuadros sagrados de Mantegna y

Rembrandt indican que ellos estuvieron presentes con el propósito de identificación.evitar el olor

del formol. Una versión filmada de esa escena está incorporada en la película de Katz y muestra al

oficial señalando el cadáver y hurgándolo con el dedo.

No obstante son estos efectos fortuitos los que dan a la foto lo que Roland Barthes llamó alguna vez

“el sentido obtuso”, que es el algo intangible que ni copia ni entrega algo expresable en palabras

(“The Third Meaning”). Más adelante emplearía el término punctum para “el accidente que punza”

(Camera Lucida). 11 El punctum en este caso particular es el efecto de los ojos del Che abiertos con

el propósito de la identificación, pero a la vez creando el efecto desconcertante de un cadáver

vigilante. Para Barthes la foto de un difunto está viva (“es la imagen viva de una cosa muerta”), en

la foto del Che, la foto de un muerto con los ojos abiertos es aún más desconcertante puesto que

trasgrede la convención de que los ojos de un cadáver deben estar cerrados. Este efecto de una vida

póstuma espectral hace que uno quiera reclamar el aura benjaminiana para la fotografía.

La instalación de Katz en Chicago también se refiere al momento de la identificación del cadáver y

su contribución fortuita a la historia póstuma del Che, pero también explora la imagen como disfraz

y desidentificación, conduciéndonos hacia un laberinto de seudónimos y desinformación. El

cadáver de la muy disfrazada Tania estaba tan desfigurado que era casi imposible reconocerlo

cuando rescataron su cuerpo del río Masacuri. Aunque los militares le dieron un entierro

“cristiano”, sepultaron su cuerpo secretamente, como también sepultaron los cuerpos de los demás

guerrilleros y el del Che mismo. Todos los guerrilleros tenían alias, y algunos de ellos eran

quechuas (Inti), otros swahilis (recordando la campaña del Congo del Che). Pero el disfraz más

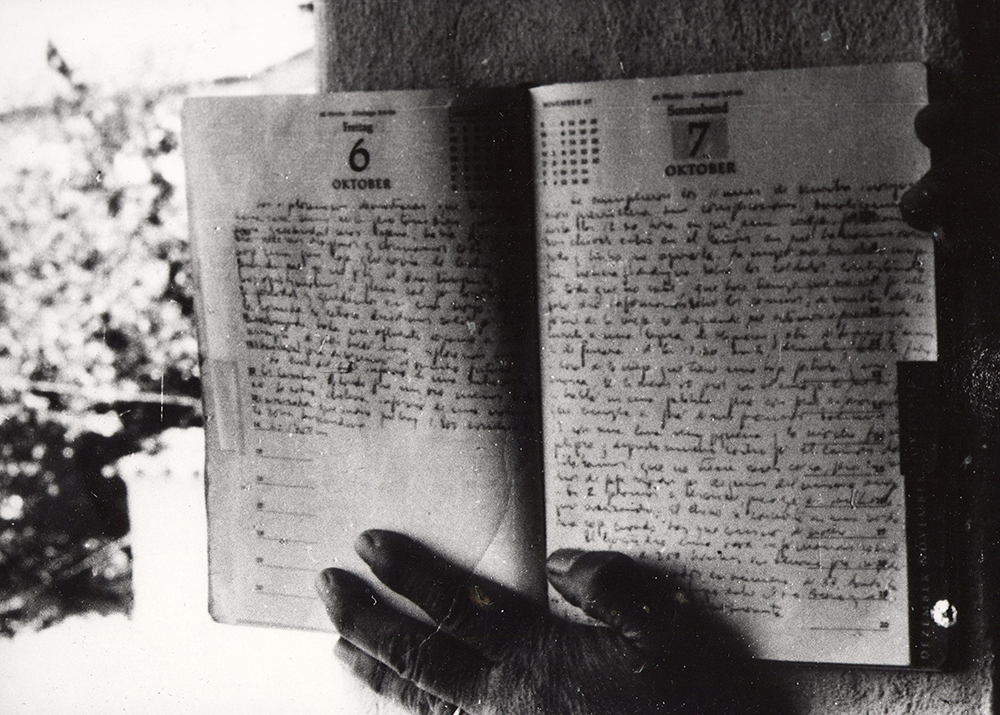

significativo fue el del Che, quien entró a Bolivia como el Dr. Mena. En la fotografía tomada para

su pasaporte falso se ha transformado en un médico con gafas. Luce como un miembro más bien

mediocre de las clases medias, tanto que aun sus propios amigos no lo reconocieron; el Diario

boliviano revela lo incómodo que se sentía el Che durante las semanas en las cuales ya no era el

Che. Pocos días después de su llegada a Nancahuazú escribió, “mi pelo está creciendo, aunque muy

ralo y las canas se vuelven rubias y comienzan a desaparecer; me nace la barba. Dentro de un par de

meses volveré a ser yo” (Diario, 12 de noviembre). Para ser un “hombre y un revolucionario, uno de

los hombres ejemplares que”, en sus propias palabras, “luchan y se sacrifican y no esperan nada

para sí mismos, excepto el reconocimiento de sus compañeros”12 él también tenía que actuar el

papel. Incluso, Che sólo puede recobrar el sentido de su misión al recobrar su apariencia ya

consagrada, su máscara. Pero, de aquí se sigue que la identidad es performativa y que el “hombre

nuevo” tiene que vivir siempre precariamente detrás de una máscara que puede caerse en cualquier

momento.

Fotografia de Freddy Alborta, 1967.

Fotografia de Freddy Alborta, 1967.

Fotografia de Freddy Alborta, 1967.

Fotografia de Freddy Alborta, 1967.

Fotografia de Freddy Alborta, 1967.

Fotografia de Freddy Alborta, 1967.

Fotografia de Freddy Alborta, 1967.

Fotografia de Freddy Alborta, 1967.